|

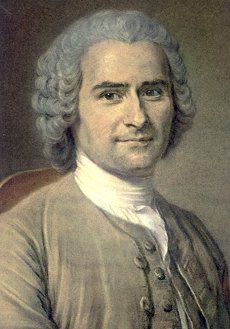

Jean-Jacques Rousseau, (Genève, 1712

- Ermenonville, 1778), écrivain et philosophe genevois de langue

française, est le fils d'un horloger qui descendait de huguenots

émigrés ; il perdit sa mère à sa naissance.

A l'issue de plusieurs années d'apprentissages divers, il émigra

en Savoie, où il fut recueilli par une jeune femme de la bourgeoisie

d'Annecy, Mme de Warens (1728).

Converti au catholicisme, il mena pendant quelque temps une vie vagabonde, voyageant à pied et exerçant divers métiers, avant de retrouver sa protectrice à Chambéry (1732). Son séjour avec elle aux Charmettes (1737-1740) fut l'époque la plus heureuse de sa vie ; mais Mme de Warens, qui l'avait initié à l'amour, se détacha de lui. Rousseau se rendit alors à Paris (1741), entra en relation avec Voltaire, Grimm et Diderot, qui lui commanda des articles sur la musique pour l'Encyclopédie. En 1745, débuta sa liaison avec Thérèse Levasseur, une ancienne servante, qu'il épousa en 1768 après avoir eu cinq enfants d'elle, qui furent tous abandonnés aux Enfants-Trouvés. |

| En 1750, son Discours sur les

sciences et les arts le rendit soudain célèbre. A la

même époque, il fit jouer avec succès un opéra,

le Devin de village (1752). En 1755 parut son retentissant Discours

sur l'origine de l'inégalité, dans lequel il dénonce

les méfaits de la société, fondée sur la propriété,

source d'inégalité, et lui oppose un " état de nature

" originel et idéal. En 1756, accueilli par Mme d'Epinay (amie de

Diderot) dans son chalet de l'Ermitage, en forêt de Montmorency,

Rousseau s'éprit de Mme d'Houdetot. Mais très vite, son caractère

ombrageux et susceptible, aggravé par une douloureuse maladie de

la vessie, l'amena à rompre avec Mme d'Epinay et également

avec les Encyclopédistes (1757). En 1758, sa violente critique du

théâtre (Lettre à d'Alembert sur les spectacles)

lui attira l'animosité de Voltaire.

Hôte à Montmorency du maréchal de Luxembourg (1758-1762), il acheva Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761), roman épistolaire préromantique ; il écrivit aussi Du contrat social (1762), traité politique en faveur de la démocratie, et donna l'Emile (1762), son grand ouvrage d'éducation privée aux principes étonnamment modernes. Poursuivi par le parlement pour le passage de l'Emile nommé Profession de foi du vicaire savoyard, il s'enfuit en Suisse (1762) puis gagna l'Angleterre (1766). De retour en France (1767), il publia un Dictionnaire de la musique (1767). Il poursuivit la rédaction des Confessions (entreprises en 1765, publiées en 1782-1789), œuvre qui à l'observation intime, joint l'énergie du combat, et que complètent les Dialogues (Rousseau juge de Jean-Jacques [écrits en 1772-1776, publiés en 1789]) ainsi qu'une abondante Correspondance. En 1778, le marquis de Girardin l'accueillit dans sa propriété d'Ermenonville, où il acheva les Rêveries du promeneur solitaire (écrites de 1776 à 1778, publiées en 1782) avant de mourir brusquement. On l'enterra dans l'île des Peupliers, et la Convention fit transporter ses restes au Panthéon en 1794. Son œuvre qui dénonce toutes les formes de pouvoir et les illusions du progrès, a inspiré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et préfiguré la révolte romantique. Sa portée, immense, marque encore la sensibilité contemporaine. |

|